Come si instaura una dittatura? Ci sono diverse

maniere. Si può fare un violento colpo di stato, abolire ogni libertà, imporre

con la forza e il terrore i nuovi ordinamenti... certo, è un metodo rischioso;

qualcuno può non essere d'accordo, e se anziché qualcuno i dissidenti

sono

tanti, nascono un sacco di pasticci. Ma si può anche arrivare al

Governo legalmente, almeno pro forma e poi, passo dopo passo, impadronirsi dello

Stato; questo metodo, molto meno pericoloso, è possibile se si soddisfano nella

giusta misura gli interessi delle varie categorie che compongono la società e

se, beninteso, non ci sono avversari validi a contrastare il cammino.

Senza

dubbio l'ascesa al potere di Mussolini seguì questa seconda via. La nomina a

Primo Ministro gli fu legalmente conferita dal Re, né si può realisticamente

affermare che questi fosse coartato a farla; poi iniziò quel processo di

fascistizzazione dello Stato, che nell'arco di poco più di due anni

avrebbe portato alla dittatura. Questo processo iniziò praticamente subito: non

erano trascorsi che due mesi dalla Marcia su Roma e già il Governo presieduto da

Mussolini, con delibera del 28 dicembre 1922, approvava il testo del decreto di

istituzione della

Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale - MVSN,

che divenne operativo col Regio Decreto 14.1.1923 n. 31.

Vogliamo quindi

leggere con i nostri lettori la storia di questa Milizia, purtroppo ignorata, o

al più citata

en passant, da tanti frettolosi libri di testo o

liquidata tra le tante manifestazioni di militarismo del regime. E' un'omissione

grave, perché non a caso dicevamo che l'istituzione della

MVSN fu il

primo passo del processo di fascistizzazione dello Stato, peraltro supinamente

accettato dalle forze non fasciste che sedevano in Parlamento (e che all'epoca

erano ancora in maggioranza): infatti il Regio Decreto citato dava veste legale

a una Milizia che già esisteva, la Milizia fascista, che altro non era che

l'organizzazione paramilitare delle

squadre d'azione. A poco varrebbe

obiettare che la

MVSN fu per molti versi una parodia di forza armata e

che ebbe uno sviluppo soprattutto di tipo tecnico - amministrativo, aldilà delle

solenni definizioni di "Guardia armata della Rivoluzione". Tutto ciò è vero,

almeno in buona parte, e lo vedremo proseguendo il nostro studio; ma resta il

fatto, di grande rilevanza storica, di uno Stato di diritto, come pur sempre era

l'Italia, che conferisce veste e funzioni pubbliche ad un'organizzazione armata

di un partito politico. Lo scempio del diritto è quindi duplice:

un'organizzazione di parte che diviene organo pubblico (mantenendo, come

vedremo, il suo carattere di organo di parte); un'organizzazione paramilitare,

nata come braccio armato di un partito, che anziché venir disarmata e disciolta,

al contrario ottiene il riconoscimento della legge.

|

Manichino con

la divisa

di "seniore" della MVSN |

Per

meglio renderci conto di quanto affermato, vediamo assieme gli articoli più

significativi del citato Decreto Legge.

Funzioni della Milizia

(art.2): "La Milizia per la Sicurezza Nazionale è al servizio di Dio e della

Patria e agli ordini del Capo del Governo. Provvede, in concorso coi corpi

armati per la Pubblica Sicurezza e col Regio Esercito, a mantenere all'interno

l'ordine pubblico e prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa

degli interessi dell'Italia nel mondo".

Reclutamento (art.3): "il

reclutamento è volontario e avviene fra gli appartenenti alla milizia fascista

tra i 17 e i 50 anni che ne facciano domanda e che, a giudizio del Presidente

del Consiglio o delle autorità da lui delegate, ne possiedano i requisiti di

capacità e moralità".

Nomine e avanzamenti degli ufficiali (art.5):

"Le nomine degli ufficiali e le loro promozioni vengono compiute con nostro

decreto (Regio Decreto, N.d.A.), su proposta dei Ministri per l'Interno e per la

Guerra".

Oneri finanziari (art.8): "Le spese per l'istituzione e il

funzionamento della Milizia per la Sicurezza Nazionale sono a carico del

bilancio del ministero dell'Interno".

Divieto di altre formazioni

(art.9): "Dall'entrata in vigore del presente Decreto (1.2.1923 - N.d.A.) tutte

le altre formazioni a carattere o inquadramento militare di qualsiasi tipo non

sono permesse".

Per meglio capire l'importanza sostanziale di queste norme,

si consideri che Mussolini, Primo Ministro, Capo del Governo, aveva assunto

anche la carica di Ministro dell'Interno.

Dicevamo sopra che la Milizia già

esisteva, come organizzazione paramilitare delle squadre d'azione. Era stato un

passo necessario da parte di Mussolini per cercare di dare ordine e centralità a

quella galassia disordinata e riottosa che erano le squadre, perlopiù costituite

su base locale, con forti vincoli di fedeltà e obbedienza al capo, il

ras, non sempre disposto a rinunciare al proprio potere personale, per

osservare la linea politica che il

Duce avrebbe voluto imporre. Né si

trattava solo, per Mussolini, di consolidare il proprio potere personale

all'interno del partito: nella costruzione dell'immagine rassicurante di un

fascismo legalitario, che usava la propria forza per ristabilire l'ordine,

l'imperversare disordinato e violento delle squadre d'azione poteva essere

deleterio.

Un anno prima della Marcia su Roma, il 22 novembre del 1921,

Mussolini aveva proposto e fatto approvare dal comitato centrale del Partito

Nazionale Fascista la costituzione di un "Comando generale per la formazione,

l'organizzazione e la disciplina delle squadre di combattimento". Il Comando era

retto da quattro "Ispettori Generali", Italo Balbo (tenente degli alpini),

Ulisse Igliori (tenente degli arditi), Asclepia Gandolfo (maggior generale

dell'esercito) e Dino Perrone Compagni (ex ufficiale dell'esercito). I quattro

avevano preparato, con la fine di gennaio del 22, un primo progetto di

ordinamento militare che attribuiva alla Milizia il compito di agire "… quando

sia necessario far mostra di disciplina e di forza, o per tutelare il Partito

dalle violenze di altri partiti… e quando la forza dello Stato si mostri

deficiente o inadatta allo scopo". E' importante notare che già nel primo

progetto la Milizia si attribuiva, tra l'altro, compiti di surrogazione dello

Stato. L'ordinamento gerarchico e dei reparti si rifaceva alle terminologie di

imperiale memoria romana: i decurioni comandavano la squadra, i centurioni la

centuria, i seniori la coorte, i consoli la legione. I gradi erano elettivi, per

voto di base, in stile da rivoluzione messicana, ma si ammettevano deroghe,

"lasciando ad uomini provati" la direzione di certi reparti. Se questo primo

progetto era stato elaborato in gran segreto, il secondo, reso necessario dagli

scarsi risultati ottenuti, viene addirittura pubblicato il 12 ottobre 1922 sul

Popolo d'Italia. Mancano solo 16 giorni alla Marcia su Roma e ormai si

gioca a carte scoperte. Il "Regolamento di Torre Pellice" (così chiamato dalla

località in cui si erano riuniti gli estensori) porta le firme di tre dei

quattro futuri quadrumviri,

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Per lo squadrista,

la

MVSN costituiva

la dignità di una

divisa ufficiale

|

|

|

|

|

|

|

Balbo,

De Bono e De Vecchi; conferma nella sostanza l'ordinamento territoriale in

legioni, a loro volte ordinate in comandi di gruppo, ma soprattutto si sofferma

sulle norme disciplinari e sulle doti morali che devono contraddistinguere il

milite fascista, prevedendo i casi in cui la Milizia può espellere "gli impuri,

gli indegni, i traditori". I problemi principali delle squadre restano sempre

quelli del comportamento, troppo spesso poco militare e molto banditesco e

dell'inquadramento.

Si arriva al 28 ottobre 1922, alla Marcia su Roma.

Mussolini, appena nominato Primo Ministro, ha subito diramato ai prefetti ordini

tassativi per la repressione di qualsiasi violenza. Si rende conto benissimo che

le squadre costituiscono, per l'immagine

pulita del fascismo, la grande

incognita, con la loro carica di violenza, acuita dal fatto che non pochi

squadristi si sentono (e a ragione) traditi e usati per l'ascesa al potere di

Mussolini, col miraggio di una

rivoluzione che non c'è stata e mai

avverrà. Le violenze che costellano il rientro alla base delle varie colonne di

squadristi dimostrano la fondatezza di questi timori. Il 15 dicembre 1922

Mussolini, Primo Ministro da un mese e mezzo, incarica una commissione formata

da Finzi, De Bono, De Vecchi, Balbo e Teruzzi, di elaborare "proposte di pratica

e immediata attuazione". I cinque si mettono al lavoro e si giunge al testo del

Regio Decreto 14.1.1923 n. 31.

Fatta la Milizia sulla carta, bisognava ora

dotarla di un regolamento di disciplina e provvedere agli arruolamenti. Il 12

gennaio del 1922 il Gran Consiglio del Fascismo aveva dichiarato sciolte le

squadre d'azione; il già citato Regio Decreto n.31, agendo di conserva con la

delibera del Gran Consiglio, disponeva l'arruolamento degli squadristi in

coorti, suddivise in tre bandi. Ne risulterà una forza teorica di circa 300.000

uomini, di cui 139.000 (più 8.000 ufficiali) effettivamente arruolati col primo

bando. Il regolamento di disciplina, preparato dal sottosegretario Aldo Finzi,

riceve anch'esso sanzione legale (Regio Decreto 8 marzo 1923 n.831) e, tra

l'altro, dà del milite fascista, che fino al giorno prima era lo squadrista, una

definizione di retorica a dir poco alluvionale: "Il milite della Milizia

Nazionale serve l'Italia in mistica purità di spirito, con fede incrollabile ed

inflessibile volontà; sprezza, al par d'ogni altra viltà, la prudenza che nasce

dall'opportunismo; ambisce, come premio sommo alla sua fede, il sacrificio;

sente la fiera bellezza dell'apostolato a cui tutto si vota per fare forte e

sicura la gran Madre comune. Egli perciò non conosce che doveri, e non ha

diritto che alla gioia di compierli…"

La Milizia era nata, ed era un ottimo

esempio di quella politica di equilibri che avrebbe contraddistinto l'agire di

Mussolini. La

MVSN inquadrava militarmente gli squadristi e quindi

tranquillizzava il cittadino medio, ma al tempo stesso gli faceva sapere che

esisteva comunque un'occhiuta e ramificata vigilanza fascista. Per lo

squadrista, la

MVSN costituiva la dignità di una divisa ufficiale e un

colpo di spugna sul passato di violenze e sopraffazioni, ma al tempo stesso lo

ingabbiava nella disciplina militare. Nei confronti del Paese e dei fascisti,

Mussolini poteva ormai presentarsi come il depositario unico della violenza, in

grado di utilizzarla o di comprimerla, cumulando su di sé le cariche di Primo

Ministro, Ministro dell'Interno, Duce del Fascismo e, come capo del Governo,

comandante in capo della Milizia.

Delineiamo ora brevemente le prime norme di

funzionamento della Milizia, come previste dal Regio Decreto 20 agosto 1923

n.1880 (poi convertito, con alcune modifiche che vedremo, nella Legge 17 aprile

1925 n.473).

Il Milite della

MVSN non presta giuramento al Re, bensì

al Duce; le camicie nere, fino al grado di caposquadra (sergente - si vedano in

calce le tabelle di corrispondenza di gradi e reparti) non prestano servizio

permanente; essi sono lavoratori delle varie categorie (operai, impiegati,

professionisti ecc.) che attendono alle proprie normali occupazioni e sono

chiamati in servizio per motivi di ordine pubblico, calamità, istruzione

militare, sfilate, cerimonie, ispezioni.

|

Divisa da

"console generale"

della Milizia |

Queste

chiamate avvengono a livello di reparto e possono essere effettuate dal Ministro

per l'Interno, dal prefetto o anche dal sindaco (in seguito, dal podestà). La

mobilitazione generale per motivi di ordine pubblico può avvenire solo per

ordine di Mussolini. La chiamata si effettua con pubblici manifesti o con

cartolina precetto. Il milite conserva a casa l'uniforme, mentre restituisce in

caserma, al termine del servizio, l'armamento individuale (moschetto 91 e

pistola per i militi, pistola per i sottufficiali e ufficiali). Anche gli

ufficiali e gli aiutanti (marescialli) prestano il servizio solo quando

comandati, salvo un'aliquota, circa il 10%, in servizio permanente. Questi

ultimi godono di un'indennità, o stipendio che dir si voglia, mentre per tutti

gli altri è previsto un compenso solo per i giorni di richiamo.

I militi

indossano la divisa grigioverde, ma con camicia e cravatta nere. Al posto delle

stellette, portano due piccoli fasci in metallo giallo ("fascetti").

La

MVSN non adotta il saluto tipico dell'esercito, bensì il cosiddetto

saluto romano: braccio destro teso in avanti obliquamente. La Milizia

ha il proprio servizio sanitario, quello religioso e, nei primi anni di

attività, otterrà dal ministero della Guerra edifici demaniali già destinati ad

altre truppe, per uso di caserma e uffici; sempre dallo stesso ministero

riceverà le prime dotazioni di armi e munizionamento.

L'appartenenza alla

MVSN non esonera dagli obblighi di leva; il milite svolge regolarmente

il suo servizio militare presso il Corpo a cui è assegnato, e al quale dovrà

tornare per gli eventuali richiami (Da questa norma saranno esonerati solo i

militi dei

battaglioni Camicie Nere, le unità combattenti della

MVSN, di costituzione successiva).

Per tutti, militi, sottufficiali

e ufficiali è obbligatoria l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dalla

quale sono esentati solo i cappellani.

Abbiamo parlato della nascita e del

primo ordinamento della

MVSN; conviene fare un attimo di sosta e di

riflessione, perché resta da capire come un Parlamento, ancora in larga parte

non fascista e un Governo in cui sedevano solo tre ministri fascisti, ma che

vedeva la presenza anche di popolari, nazionalisti, liberali e di due alti

ufficiali (il generale Diaz e l'ammiraglio Thaon de Revel), abbiano potuto

supinamente accettare la creazione della

MVSN, che insieme costituiva

un

monstrum giuridico e una seria ipoteca sulla libertà del Paese. Ma

si consideri che questo Paese da tre anni viveva in un clima di guerra civile e

ormai non si desiderava che un ritorno alla normalità. Se molti erano intimoriti

dall'intrinseca carica di violenza degli

squadristi, tuttavia la

politica dissennata di una sinistra, inutilmente barricadiera senza la capacità

di essere realmente rivoluzionaria, aveva amplificato la paura, più forte e già

diffusa, del

sovversivismo e aveva disgustato gli ex combattenti con

una gratuita campagna di oltraggi, diretta non solo contro chi aveva voluto la

guerra, ma anche contro chi l'aveva fatta, i semplici soldati, in gran parte

appartenenti alle classi umili. Mussolini, più che incendiario, era stato un

accorto gestore degli incendi appiccati (o fatti appiccare) da altri e ora si

presentava, ne parlavamo sopra, come l'unico pompiere affidabile.

Le Forze

Armate, in buona parte, simpatizzavano per il fascismo, che si proponeva anche

come paladino dei diritti dei militari e dei reduci; è notorio l'atteggiamento a

volte assenteista, a volte di aperto appoggio, che l'esercito ebbe nei confronti

delle violenze squadriste. E' rimasta famosa l'italianissima risposta (da alcuni

attribuita a Diaz, da altri a Thaon de Revel o a Pecori Giraldi) data al Re,

che, con le squadre fasciste che convergevano su Roma, cercava lumi

sull'affidabilità dei militari: "L'esercito farà il suo dovere, ma sarà meglio

non metterlo alla prova". Né si può scordare che quegli anni videro anche

l'occupazione di Fiume da parte dei

legionari dannunziani: un evento

che, comunque lo si voglia vedere, costituiva un atto di sedizione militare. In

sostanza, anche i militari preferivano lo sbrigativo realismo di Mussolini (che

peraltro prometteva vantaggi anche per loro) allo stato confusionale di una

classe politica che aveva perso il controllo della nazione.

|

Il distintivo

da giubba dell'Indomita

una squadra d'azione

fascista |

Certo, c'era in gioco la libertà:

ma l'uso che se n'era fatto nell'ultimo triennio non la rendeva più di tanto

cara, né all'uomo della strada, né ai militari, né ai politici; tra questi

ultimi poi era diffusa la convinzione (si crede sempre facilmente a ciò che si

desidera) del carattere

contingente dell'esperimento fascista. Anna

Kuliscioff: "… bisogna che egli possa percorrere tutta la sua parabola, dovesse

rimanere anche un paio d'anni al potere…". Ma non diversamente la pensavano

Giolitti, Nitti, Amendola, Salvemini, che vedevano in Mussolini

l'uomo della

pacificazione, comunque sicuri che, trascorsa la breve parentesi fascista,

la direzione del paese sarebbe tornata ai

professionisti del Governo. E

questa convinzione non era stata scalfita nemmeno dai toni aggressivi e violenti

con cui Mussolini si presentò alla Camera: "Con trecentomila (moltiplicava

almeno per 5 le cifre reali…) fascisti armati di tutto punto, avrei potuto fare

di quest'aula grigia e sorda un bivacco di manipoli. Non ho,

almeno per

ora, voluto".

Quale affidabilità poteva dare una classe politica, ormai

persa in un limbo che le impediva di valutare appieno la realtà? Nessuna. E

proprio in questa situazione chi mancò completamente l'appuntamento con la

Storia fu il Re. Vittorio Emanuele III iniziò a scavare la fossa alla Monarchia

non tanto quando conferì l'incarico di Governo a Mussolini, quanto piuttosto col

successivo avallo, passo dopo passo, della politica liberticida che avrebbe

portato alla dittatura. La sua posizione non gli consentiva reazioni emotive

(che peraltro non erano nel suo carattere), ma gli imponeva, in una situazione

di totale confusione e smarrimento, di essere

super partes il tutore di

una Nazione libera e democratica. Nessun atto con valore di legge poteva essere

tale senza la firma del Re. Ma questi, ben più pensoso delle sorti dinastiche,

anziché di quelle nazionali, fece la sua scelta, che nei confronti dell'Italia

aveva un solo nome: tradimento. E in fondo, a ben guardare, come massimo

responsabile della Nazione, fu anche, al

redde rationem del 1945,

quello che pagò il conto minore. Ironie della Storia; ma forse era troppo

piccolo per poter avere la grandezza di pagare grossi scotti.

E torniamo alla

MVSN; se c'era tutto, o quasi, dal punto di vista normativo, mancava

molto sotto quello sostanziale.

In primis, bisognava capire fino in

fondo quali fossero i compiti della Milizia. Infatti neanch'essa sfuggiva al

magmatismo classico di tanta politica mussoliniana, funzionale del resto a una

linea di condotta che era sempre quella di procedere a vista, adattando per via

le situazioni, come un marinaio che persegue la sua meta non con una rotta

predefinita, ma con continue correzioni, a seconda dei venti che spirano. La

Milizia si presentava subito come un ibrido doppione sia delle forze

dell'Ordine, sia dell'Esercito. In più l'ordinamento iniziale, che abbiamo

appena studiato, non determinava il numero delle legioni e delle coorti,

lasciandolo di fatto all'arbitrio del Governo. Comunque uno dei primissimi

compiti affidati alla

MVSN fu quello del controllo politico, con

l'istituzione di un

UPI ( Ufficio Politico di Investigazione) per ogni

comando di Legione. L'

UPI doveva "sentire l'atmosfera" del Paese,

tenere aggiornati gli schedari dei possibili "perturbatori dell'ordine" (ossia

degli oppositori politici) e fu la prima delle molte

polizie parallele,

grande passione del Duce, che della Polizia (Pubblica Sicurezza) lamentava

l'inefficienza e dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la non completa

affidabilità, salvo poi servirsi degli investigatori di questi corpi per

sorvegliare gli altri sorveglianti.

Ma se vogliamo un elenco dettagliato

delle funzioni della milizia, quali via via si definirono, affidiamoci alla

fonte, ad un testo dell'epoca fascista: "Sorta dalla trasformazione delle

squadre d'azione, essa costituisce, come l'ha definita il Duce,

la

guardia armata della Rivoluzione; assolve compiti

politico-educativo-militari e compiti propriamente militari. I primi possono

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

la Milizia

dovette

superare non poche

crisi, dovute

in parte ai rapporti

con l'Esercito |

|

|

|

|

|

|

riassumersi

nella preparazione pre e post-militare, sicché può dirsi che è attraverso i

ranghi della Milizia che lo Stato Fascista realizza il postulato della

inscindibilità delle funzioni di cittadino e di soldato". Troviamo queste

precisazioni nella

Enciclopedia Pratica Bompiani, edizione 1938,

sezione 11 - "Lo Stato fascista" - capitolo "Le Forze Armate", voce

"

MVSN". Lo stesso testo ci informa sui compiti militari della Milizia,

che consistono nel concorso con proprie unità (i

battaglioni Camicie

Nere) alle operazioni di guerra con le altre Forze Armate e nella difesa

contraerea e costiera, costituita da

legioni speciali formate da

personale giovanissimo (tra i 18 e i 20 anni) o anziano (oltre i 40).

Il

testo che abbiamo citato (che pudicamente non accenna agli Uffici Politici di

Investigazione…) è del 1938. Ma prima di arrivare a questa data, la Milizia

dovette superare non poche crisi, dovute sia a motivi interni, sia ai rapporti

con l'Esercito. La posizione di quest'ultimo era complessa: i militari, già in

larga parte favorevoli al fascismo (lo vedevamo sopra) gradivano una Milizia che

li sollevasse, almeno in parte, dagli sgraditissimi compiti di ordine pubblico.

Ma d'altra parte provavano la normale avversione di ogni soldato professionista

verso le abborracciate milizie di parte che in questo caso rischiavano poi, dato

il numero rilevante degli effettivi, di presentarsi come

concorrenti,

anche nel capitolo (tutt'altro che secondario… ) delle assegnazioni annue di

bilancio. Mussolini era ben conscio della necessità di mantenere l'appoggio

delle Forze Armate; e verso queste ultime la politica fascista fu prodiga: a

parte l'esaltazione patriottica indotta come contraltare all'antimilitarismo di

sinistra, il nuovo governo prometteva comunque una politica espansionistica

(ossia possibilità di carriera per i militari) e intanto una novantina di alti

ufficiali riceveva il laticlavio: il Senato era di nomina regia, su proposta del

Governo. Inoltre il nuovo grado di Maresciallo d'Italia andava a premiare non

solo Diaz (che era, almeno in teoria, il vincitore della Grande Guerra), ma

veniva conferito poi anche a personaggi come Cadorna, Badoglio, Giardino, Pecori

Giraldi, il duca d'Aosta e Caviglia, dando così soddisfazione alle potenti

associazioni combattentistiche, con un bel colpo di spugna su tutte le polemiche

post-Caporetto. E si consideri che il grado, onorifico, aveva però anche un

contenuto molto concreto: un appannaggio di 2 milioni.

Restava però

l'ambiguità di fondo di questa formazione armata fascista, che non giurava

fedeltà al Re e della quale era difficile capire anche il numero degli

effettivi. Si giunse così al Regio Decreto 4 agosto 1924 n. 1292, bollato da non

pochi fascisti come la "evirazione della Milizia". In esso si stabiliva (art.1)

che "La

MVSN fa parte delle Forze Armate dello Stato. I suoi componenti

prestano giuramento di fedeltà al Re e sono soggetti alle stesse disposizioni

disciplinari e penali di quelli appartenenti al Regio Esercito". Il successivo

articolo stabiliva il numero delle legioni (139, ma variabile di anno in anno in

sede di bilancio di previsione). Per quanto concerne gli ufficiali, il decreto

prevedeva che essi venissero tratti "dalle categorie in congedo dell'esercito,

marina e aeronautica, a loro domanda", conservando però il grado e l'anzianità

maturati nell'arma di provenienza. Si iniziava così uno strano balletto, che

durerà per tutto il periodo fascista: uomini con due divise, due gradi

eventualmente diversi, che spesso torneranno nelle file dell'Esercito, per le

operazioni belliche in Spagna, in Africa e poi nella seconda guerra mondiale,

per poi rientrare nei ranghi della Milizia, salvo indossare una terza uniforme,

quella del Partito (che ovviamente aveva le sue divise). Le restanti parti del

decreto non portavano sostanziali novità. Restava invariato l'obbligo di

iscrizione al Partito Nazionale Fascista come condizione

sine qua non

per l'appartenenza alla Milizia.

Il 28 ottobre 1924, secondo anniversario

della Marcia su Roma, in tutta Italia i militi giurano fedeltà al Re: la MVSN a

questo punto è

costituzionalizzata e i fascisti "duri e puri" che la

definiscono "evirata" non si rendono conto che la compromissione tra fascismo e

monarchia è reciproca.

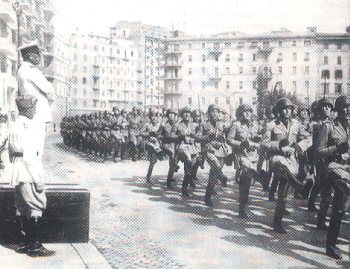

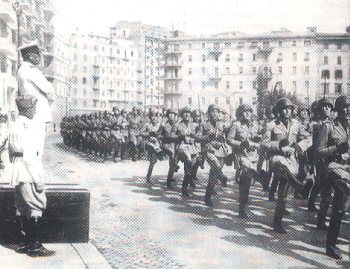

|

Reparti della

Milizia Volontaria sfilano davanti

a Mussolini a ritmo del famoso

"passo romano" |

Il fascismo non è ancora

dittatura, ma ha compiuto un altro importante passo verso la fascistizzazione

dello Stato.

Se i rapporti con le Forze Armate potevano dirsi a quel punto

equilibrati, i problemi interni alla Milizia non mancavano. E il primo di questi

fu il basso livello di buona parte dell'ufficialità, conseguenza inevitabile

dell'immissione in ruolo

ex lege, per la prima formazione della

Milizia, dei componenti le squadre d'azione, nelle quali, come abbiamo visto,

l'attribuzione dei gradi era perlopiù elettiva.

Comandanti generali

(equiparati ai generali di corpo d'armata dell'esercito) della prima formazione

della MVSN erano i quadrumviri della Marcia su Roma, Balbo, De Vecchi, Bianchi e

De Bono, quest'ultimo veramente generale di corpo d'armata, e capo della polizia

di fresca nomina. A Mussolini, comandante in capo, veniva attribuito il grado

simbolico di

primo caporale d'onore. Il primo grido d'allarme arriva da

Balbo, nell'estate del 1923; a pochi mesi dalla sua costituzione ufficiale,

nella

MVSN si verificano gravi casi di insubordinazione (si segnalano

rifiuti di obbedienza ad Alessandria, a Carrara e ad Udine). Senza dubbio una

delle cause che rendono possibili questi disordini è lo scarso livello degli

ufficiali. Si rende necessaria un'epurazione, dice Balbo; le mancanze più comuni

sono "l'abuso di autorità, lo sfruttamento del grado della Milizia per scopi

personali, l'abuso dell'uniforme, la deficienza di dignità e sensibilità

militare…". Si stabilisce di tenere, in segreto, due sessioni di esami, una a

Torino (presiede De Vecchi) e una a Firenze (presiede Balbo), ai quali dovranno

sottoporsi i

consoli (colonnelli) e i

consoli generali

(generali) che non ricoprano lo stesso grado nell'esercito. L'esame prevede una

prova scritta e una orale, più lo svolgimento di uno schema tattico sul terreno.

Le materie sono cultura generale, cultura militare e, ovviamente, storia della

rivoluzione fascista, della Milizia e regolamento della stessa. Molti non si

presentano e perdono il grado, salvo Farinacci, il

ras di Cremona, che

si rifiuta di sottoporsi ad esami, ma contro il quale non viene preso alcun

provvedimento. Sono arrivati a noi solo i risultati finali della commissione

presieduta da Balbo: 133 consoli esaminati, 114 idonei, 10 bocciati, 9 sospesi:

questi ultimi, se vogliono conservare il grado, devono partecipare al corso di

istruzione militare per consoli. Le votazioni mettono in luce Dino Grandi (uno

dei migliori), mentre solo un giudizio di "scarso" spetta a Nicola Sansanelli,

Achille Starace (che viene promosso per

titoli personali) e Adelchi

Serena, tre futuri segretari del Partito. Comunque, come si vede dalle cifre, la

prevista "epurazione" diviene, nei fatti, ben poca cosa e così divengono

ufficialmente colonnelli o generali della

MVSN anche ex squadristi che

nell'esercito erano sergenti, se non addirittura semplici soldati o caporali.

La seconda crisi per la Milizia coincide con l'omicidio di Giacomo

Matteotti. E' il fascismo stesso ad essere in pericolo e Mussolini, col famoso

discorso alla Camera del 3 gennaio 1925, riesce abilmente a ribaltare le

responsabilità, per il resto ancora una volta aiutato dall'insipienza di

un'opposizione che non aveva saputo inventare nulla di meglio dell'Aventino e

ancora una volta appoggiato dal Re. Il fascismo già aveva la maggioranza in

Parlamento, dopo le elezioni del 5 aprile 1924; col 3 gennaio 1925 diviene

dittatura. Ma nei travagliati mesi precedenti la Milizia aveva moltiplicato i

segni di inquietudine e molti consoli e consoli generali si dichiaravano pronti

"a far da soli" se Mussolini non fosse riuscito a riprendere in mano la

situazione. De Bono e Balbo si dimettono e il Duce nomina nuovo comandante il

generale Asclepia Gandolfo.

|

Un gruppo di

squadristi in posa davanti al fotografo:

immagine più casareccia che

bellicosa |

Ma qualcosa all'interno della

MVSN continua a non andar bene: il 18 settembre 1928 il luogotenente

generale Enrico Bazan, capo di Stato Maggiore della Milizia, comunica al Gran

Consiglio del Fascismo che: "per ragioni diverse, sono stati epurati dalla

Milizia 308 ufficiali e 2638 camicie nere…". Le ragioni non sono diverse dalle

solite: la militarizzazione, la sottomissione al codice penale militare, la

definitiva

normalizzazione sono mal accettate da quanti sono rimasti,

nel loro intimo, squadristi.

Un rapporto del console Renzo Montagna,

comandante la legione di Asti, redatto presumibilmente nella primavera del 1930,

contiene un passaggio significativo sul malessere che travaglia la Milizia: "…

si è parlato molto in questi ultimi mesi, specie da Ufficiali in servizio

permanente, di nuovi tipi di divisa, di aumenti di stipendio e di stato

giuridico. Con eguale passione e insistenza non si è mai discusso, invece, di

quelli che sono i veri problemi che riguardano la Milizia. E' anche questo un

sintomo che indica come la Milizia vada perdendo le sue doti migliori, che si

basavano sulla fede e sul disinteresse… "

Insomma, la

Guardia Armata

della Rivoluzione sta divenendo un ufficio statale come gli altri, e le

successive vicende storiche dimostreranno che il console Montagna, che estende

la sua polemica anche alla mancata fascistizzazione dell'esercito, proponendo un

rafforzamento dei reparti combattenti della Milizia, aveva timori non

infondati.

Ci rendiamo conto di aver proceduto fin qui, dal punto di vista

cronologico, un poco a sbalzi, ma era inevitabile, cercando di sviscerare la

storia della

MVSN per settori. Mettiamo ora un po' d'ordine: abbiamo

visto la nascita della Milizia, i suoi rapporti con l'esercito, i suoi problemi

interni, e le sue funzioni. Abbiamo seguito l'evoluzione politica di Mussolini,

Primo Ministro dal 1922, dittatore dal 1925.

Torniamo ora sul tema delle

funzioni della Milizia. Il Decreto Legge n. 1292 del 4 agosto 1924, che

integrava la Milizia nelle Forze Armate, non forniva però una chiara normativa

sui limiti, o sull'estensione delle funzioni della

MVSN, lasciando così

molto spazio all'iniziativa di Mussolini. Il 4 aprile 1924 il fascismo aveva

conquistato la maggioranza in Parlamento; il 3 gennaio 1925, lo vedevamo prima,

segna la data di inizio del Regime; quell'anno poi gli italiani avranno un

curioso regalo di Natale, il R.D. 24 dicembre 1925 n. 2263, sulle nuove

attribuzioni e prerogative del Capo del Governo. Mussolini ha ormai poteri

pressoché assoluti. In questo quadro politico, le funzioni della Milizia vanno

così definendosi:

- Polizia politica, con i già citati

UPI, a

livello di comando Legione.

- Sorveglianza degli oppositori inviati al

confino o nelle colonie penali.

- Funzionamento del Tribunale Speciale per la

difesa dello Stato; istituito con R.D. 25 novembre 1926 n.2008, è formato da 5

giudici aventi il grado di consoli della

MVSN e da un Presidente,

scelto tra gli ufficiali generali della Milizia o delle altre tre Forze

Armate.

- Istruzione premilitare, resa obbligatoria con il Regio Decreto 29

dicembre 1930 n.1759 per i giovani che hanno raggiunto il diciottesimo anno

d'età.

- Educazione fascista della gioventù (tramite l'Opera Nazionale

Balilla), curata dagli ufficiali della

MVSN in servizio non

permanente.

- Guardia del Duce, con la costituzione dello speciale reparto

dei

Moschettieri del Duce.

- Funzioni militari

- Funzioni di

polizia specializzata, che velocemente esamineremo ora.

Per inciso, ci sembra

interessante

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Le funzioni

di

polizia

specializzata

venivano espletate

dalle Milizie

Speciali |

|

|

|

|

|

|

notare

che l'elenco delle funzioni che riportavamo prima, tratte da un'enciclopedia del

1938, taceva pudicamente su tutte le attività più direttamente repressive.

Le

funzioni di polizia specializzata venivano espletate dalle

Milizie

Speciali, che dipendevano, per la parte militare e disciplinare, dal

comando generale della

MVSN e per la parte tecnica dai diversi

ministeri a cui erano addette. Ovviamente in queste Milizie Speciali operava

solo personale in servizio permanente. Con diversi decreti, dal 4 agosto 1924 al

29 dicembre 1930 vengono istituite le seguenti Milizie Speciali:

-

ferroviaria

- portuaria

- postale e telegrafica (poi chiamata

postelegrafica)

- forestale

- confinaria

- stradale

Il personale di

queste Milizie ha le qualifiche di polizia giudiziaria e agenti di Pubblica

Sicurezza. Si tratta, nella sostanza, di organismi tecnici, che in alcuni casi

si sovrappongono ad altri organi di polizia che già svolgono le medesime

funzioni, in altri invece vanno a coprire settori precedentemente non tutelati,

come nel caso della milizia forestale. Un discorso a parte meritano la milizia

coloniale, che è di fatto una via di mezzo tra l'organo di polizia e il corpo

militare, e che viene subito impiegata (ottobre 1923) in Libia in funzione

antiguerriglia, stabilizzandosi poi in loco con due "Legioni Libiche

Permanenti", e la milizia universitaria, che ha l'incombenza dell'istruzione

premilitare e svolgerà pure speciali corsi per allievi ufficiali di

complemento.

Le Milizie Speciali rappresentarono la parte meno politicizzata

della

MVSN, né vale qui ricordare l'obbligo dell'iscrizione al Partito

Nazionale Fascista, che era divenuta per l'italiano medio una specie di tassa da

pagare, inevitabile per chi aspirasse a una carriera pubblica; se vogliamo

ricordare quanto dicevamo sopra, circa la passione di Mussolini per le

polizie parallele, nel caso della Milizia erano piuttosto gli

UPI gli organismi più significativi, che avevano anche il vantaggio di

far parte della Milizia ordinaria e di essere quindi più direttamente

utilizzabili. In sostanza, il cittadino che rispondeva ai bandi di arruolamento

nelle diverse Milizie Speciali non era necessariamente un fervente fascista, ma

una persona che aspirava ad un posto statale nello Stato fascista.

Negli anni

cresce anche di continuo il personale: dai primi 139.000 arruolati del 1923, si

arriva, alla fine del 1930 a 396.00 uomini, che diverranno addirittura 534.000 a

marzo del 1939 (sempre sommando la milizia ordinaria più le milizie speciali).

La

MVSN diveniva un organismo ipertrofico, dove, lo dimostreranno gli

eventi dopo il 25 luglio 1943, la grinta della

Guardia Armata della

Rivoluzione si andava sempre più annacquando. In questo senso la Milizia

non faceva eccezione rispetto alle molte altre istituzioni del regime, Partito

Nazionale Fascista in testa, che esprimevano comunque lo spirito di un popolo

che solo il Duce, e forse neanche lui fino in fondo, reputava guerriero e

anelante alla lotta.

Quelli che ancora, è presumibile, erano spinti da

motivazioni ideali, pagarono il più alto tributo di sangue: ci riferiamo ai

reparti combattenti della

MVSN, i

Battaglioni Camicie Nere,

costituiti dai giovani dai 20 ai 36 anni che hanno chiesto di essere inquadrati

in questi reparti che dovrebbero costituire "il fiore delle leve fasciste".

La guerra in Africa Orientale, la conquista dell'Impero sarà l'inebriante

battesimo del fuoco per le Camicie Nere. La

MVSN impiega in questo

conflitto sei divisioni, per un totale di 112.014 militi e 3.751 ufficiali; con

sovrabbondanza di mezzi, forniti dall'esercito, e contro un nemico assolutamente

inconsistente, la guerra "fascistissima" con cui il duce ridà all'Italia

l'Impero fa nascere molte, pericolose illusioni. I caduti sono 1.290, poco più

dell'un per cento della forza messa in campo. La guerra, l'unica in cui i

combattenti italiani si siano trovati dotati di tutto, è stata in verità una

serie di scaramucce e di grandi marce su terreni a volte impraticabili.

La

realtà è molto più dura e si paleserà con la partecipazione italiana alla guerra

civile in Spagna. La battaglia, perduta, di Guadalajara mette a nudo una serie

di deficienze gravi nella guida delle divisioni sul campo. Tornano a galla gli

antichi problemi della Milizia, che affondano le radici nella sua stessa

origine: ufficiali impreparati, ma che volevano difendere la loro indipendenza

dall'esercito, si scontrano con una guerra vera, portando i loro uomini alla

sconfitta. Qui non si tratta di fare parate militari o premilitari, o di tenere

roboanti discorsi alle milizie, o di combattere contro gli abissini. Qui la

guerra è fatta sul serio e il bilancio finale della partecipazione italiana è

pesante: al 26 gennaio 1939, data conclusiva del conflitto, sono rimasti in

terra spagnola 3.298 morti e 4.150 uomini sono feriti, il tutto su una forza di

poco superiore alle 100.000 unità. Ossia, i caduti sono il triplo rispetto alla

guerra d'Africa.

La guerra di Spagna è stata la prova generale, l'Europa è

ormai alle soglie della seconda guerra mondiale e Mussolini, dopo l'amaro

boccone di Guadalajara, deve far professione di realismo ed accondiscendere alle

richieste del Regio Esercito: grandi unità di camicie nere non saranno più

costituite e soprattutto non saranno più impiegate in modo autonomo, con propri

comandi. I volontari in camicia nera verranno inquadrati all'interno delle

formazioni dell'esercito: una legione di militi accanto a ogni divisione di

fanteria. Il nuovo ordinamento entra in vigore il 29 ottobre 1940 e interessa

una quarantina di legioni, pari a 132 battaglioni. Le camicie nere combatteranno

sul fronte francese, in Africa settentrionale, in Africa Orientale, nei Balcani

e sul fronte russo, dove esordiranno i nuovi reparti d'assalto formati da

veterani, i

Battaglioni M.Il 1° febbraio 1943, ventesimo

anniversario della fondazione della

MVSN, si tirano le somme del

contributo di sangue versato sui vari fronti. I caduti sono oltre 8.200, i

feriti 12.856. Nei mesi successivi ci saranno altri morti in combattimento, ma

non ne è rimasta traccia nei documenti pubblici.

Il 25 luglio 1943 il Re fa

arrestare Mussolini e lo sostituisce col maresciallo Badoglio. La Milizia non fa

assolutamente nulla per tentare di liberare il Duce. Il console Montagna, con le

sue critiche di tredici anni prima, aveva visto a lunga distanza.

Tre carri

armati della divisione Ariete arrivano davanti al comando generale della

Milizia, in piazza Romania e puntano i loro cannoni verso le finestre

dell'ufficio del generale Enzo Galbiati, capo di stato Maggiore. Ma il generale

Galbiati non ha intenzioni bellicose; si affretta a comunicare che "la

MVSN … rimane fedele al sacro principio di servire la Patria". Passa

poi le consegne al suo successore, il generale di corpo d'armata Quirino

Armellini. In Italia si scoprono in molti, quasi tutti , antifascisti; la

Milizia non fa eccezione. Mentre tanti gerarchi si danno alla fuga, o si

mimetizzano, mentre il Partito Fascista viene sciolto, la Milizia continua ad

esistere come parte integrante delle Forze Armate. I militi si tolgono dal

bavero i "fascetti" e li sostituiscono con le stellette. E' l'istituzione

fascista che durerà di più, perché solo il 6 dicembre 1943, con Regio Decreto n.

16-b, verrà dichiarata decaduta.

E' la fine anche formale della duplice

illusione. Militarmente, la

MVSN ha fallito (nonostante i comportamenti

valorosi delle Camicie nere, soprattutto sui fronti dell'Africa settentrionale e

della Russia), come

Guardia Armata della Rivoluzione non ha neanche

tentato di agire. Espressione della dittatura che l'aveva generata, la

MVSN ha dimostrato di incarnarne gli aspetti deleteri di fondamentale

superficialità, di vuota retorica, sotto la quale non c'era sostanza, ma solo il

sacrificio inutile di migliaia di giovani, mandati a morire con l'illusione di

essere dei guerrieri.